152

- Marina Pérez Muraro

- 8 sept

- 7 Min. de lectura

Actualizado: 13 sept

Sábado preprimaveral, soleado y frío, tengo menos de una hora antes de salir a gimnasia, dudé si sentarme a escribir ahora o dejarlo para después, pero tenía muchas ganas de por lo menos empezar. Tengo ganas de poder dedicarme a escribir todo el tiempo que quiera, pero vengo acosada por labores de distinto tipo que me dejan poco tiempo libre, por eso mejor empezar aunque sea con tiempo acotado, porque ayer creí que este fin de semana iba a estar más tranquila pero a última hora llegó laburo extra; no sé si podré retomar más tarde.

Se anuncia la primavera por todas partes, a viva voz. A fin de agosto hubo varios días de calor, recordé que el 30 de agosto cae la tormenta de Santa Rosa, y cuando vi que pronosticaban lluvia para ese día me alegré como si fuera algo personal, me salió un “¡bravo, Santa Rosa!” que sorprendió a Manuel, poco afecto a los exabruptos. No sé por qué le tengo tanta simpatía a Santa Rosa; no a la santa, de la que poco sé, sino a la tormenta que cae en su día, aunque, si observo cómo la recibo, me parece que siento a la tormenta como una santa hecha lluvia. Todo muy animista. Debe de ser que quedó intacta la sensación infantil de la primera vez que supe de su existencia. Yo era chica, hizo calor varios días y de golpe se desató una tormenta brutal, granizó y bajó abruptamente la temperatura, y mi madre me explicó que era la tormenta de Santa Rosa, que siempre se da así a fin de agosto, y como el 30 es el día de Santa Rosa de Lima, la llaman "tormenta de Santa Rosa". Me fascinó un fenómeno climático tan contundente con fecha y nombre propio, y se ve que esa fascinación infantil todavía dura en algún lado. (Muchos días después recordé que fue bajo otra tormenta de Santa Rosa, décadas más tarde, que Rubén y yo nos conocimos, y aunque el episodio en su momento fue romántico, lo que vino después borró romanticismo y recuerdo.) Y me gusta pensar que es un personaje clave en el desenlace de Las nubes de Saer, libro que tanto me gusta ("...puntual, como la había anunciado Osuna, la tormenta de Santa Rosa estaba llegando desde el sudeste: era la mañana del treinta").

Mi madre, hereje, decía que llaman Santa Rosa a cualquier tormenta que se largue 20 días antes o después del 30 de agosto, pero este año Santa Rosa vino muy puntualmente —esta vez solo agua sin tormenta propiamente dicha, salvo algún trueno deslucido cada tanto— y yo me puse contenta como si reinvidicara a una amiga. Después de Santa Rosa volvió el frío, un frío invernal, pero como la primavera ya está cerca, cuando sale el sol (como ahora) calienta de verdad, es muy agradable.

Aprovechamos el fin de semana lluvioso para ver cine en casa. Vimos una película extraordinaria, Un día blanco, blanco de Hlynur Pálmason que nos flasheó, y aunque después de verla hablamos un montón sobre ella, ahora no voy a hablar de la película porque quiero hablar de los balcones reverdecidos y floridos: tenemos malvones blancos y rojos, dimorfotecas violetas, reverdeció la palta, reverdeció el jazmín (¡bien! ¡no sucumbió a mi poda de raíz!) Y sobre todo me tiene muy feliz que volvió a florecer la planta peludita que tanto me gusta (echeveria set oliver) y que tiene unas flores preciosas, tan delicadas que no se pueden creer: parecen unos tulipanes en miniatura, de un rosa anaranjado que pasa al amarillo, son increíbles. Hace muchos años que no florecía.

Entre las lecturas de desayuno a veces leemos Las virtudes del huerto de Pia Pera. No nos convence todo de la misma manera pero algunas partes son deliciosas, como esta, con la que me identifiqué al leerla:

¿Por dónde empezar? ¿En que lugares encontrar estas presencias benéficas? Depende de dónde nos hallemos. ¿En un terreno inmenso? Rara vez ocurre. Pocos afortunados viven en medio de una naturaleza intacta. Algunos tendrán un jardín en la ciudad rodeado de altas paredes o una terraza desde la que contemplar los tejados sin que los vean. A veces sólo disponemos de un balconcito que da a las vías del tren, entre las que crecen, arrogantes, equisetos y ailantos. No nos preocupemos, consolémonos pensando que, si nos toca a nosotros cuidar las plantas y no a un profesional, cuantas menos, mejor.

De hecho, una puede bastar: un ser vivo que nos obligue a salir de nosotros mismos, con el que relacionarnos. Por ejemplo, un geranio, una plantita de romero, una maceta con una tomatera rodeada de albahaca, un limonero fragante...

Observemos esa única planta. Habita en un espacio intermedio entre el cielo y la tierra. En su compañía nos sentiremos anclados en el mundo con más fuerza, más gratamente acariciados por el sol y el viento. Lástima que después sigue con un alegato en contra de tener plantas en macetas:

Esta historia con final feliz me causa una invencible angustia cuando pienso en las plantas que viven en maceta: ¡debe de ser horrible depender en todo y para todo de la benevolencia ajena! Es mucho mejor desenvolvernos solos. Una planta previsora extenderá sus raíces allá donde espere hallar agua incluso en periodos de sequía. Pero confinada en una maceta, a decenas de metros del suelo, ¿qué podría hacer para salvarse? Está separada de su fuente de vida casi como lo estuvo una perrita en la que de cuando en cuando pienso con consternación: Laika, el primer ser vivo enviado al espacio, que murió en la angosta nave espacial antes de dejar la órbita terrestre y entrar en la oscura soledad sideral.

Tal vez esté exagerando. No es mi intención que se sienta culpable quien, como yo, cultiva amorosamente algunas plantas en maceta (aunque ¿de verdad podemos hablar de amor cuando obligamos a un ser a depender por completo de nosotros?).

Pia, te entiendo, pero pocos pueden optar por irse a vivir a una finca abandonada como hiciste vos. No me gustó esta deriva, me suena asombrosamente elitista para una persona que demuestra tanta sensibilidad por los seres vivos.

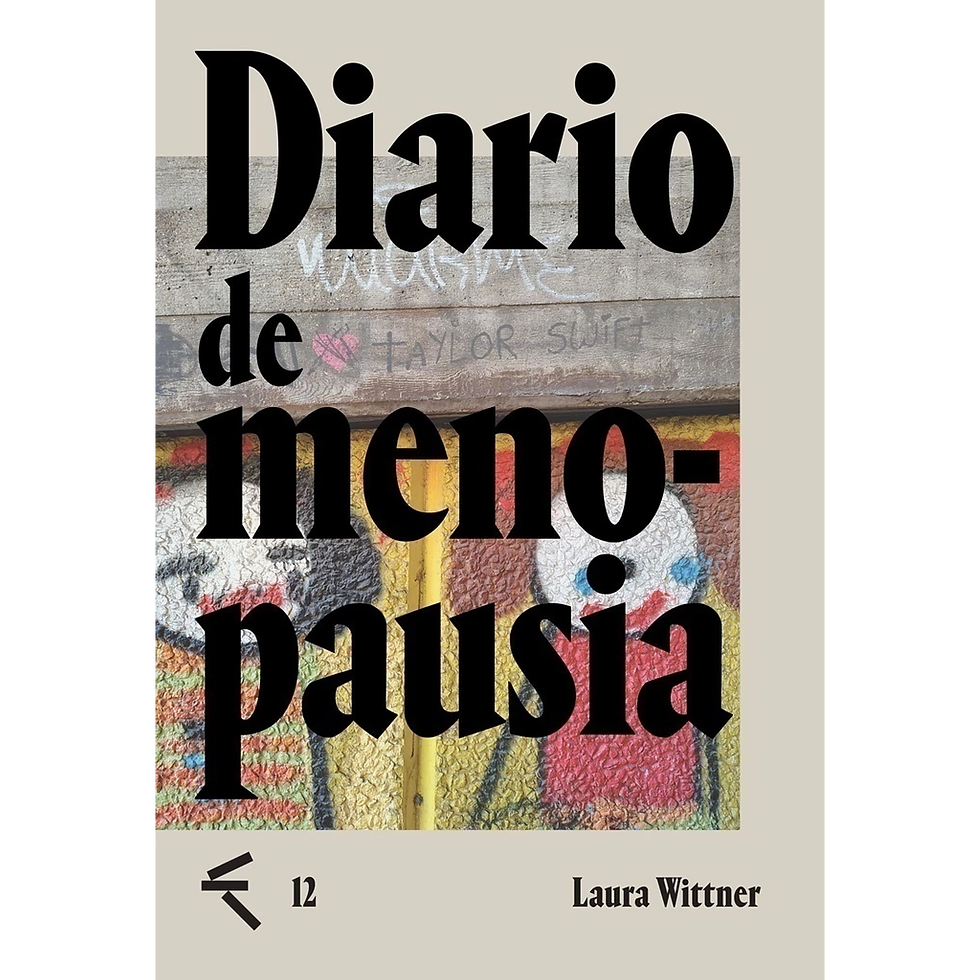

Entre las labores de distinto tipo que me mantuvieron apartada de la escritura en las últimas semanas, una tiene que ver con las libretas: terminé el bacap de las primeras diez, con el doble objetivo de tener un bacap como quería y de mandárselo a Claudia, a sugerencia de Pablo. Es decir, acepté la posibilidad de publicarlas en una editorial, algo que Pablo me viene diciendo desde que nos conocimos y a mi me parecía imposible porque sigo escribiendo acá, ¿dónde cortar? El número redondo ayudó, la superstición del sistema decimal —diría mi madre— que nos tiene formateado el cerebro. Pensé “puedo editar las primeras diez libretas, seguir escribiendo acá, y, quien sabe, algún día tal vez publicar las siguientes diez, como una segunda parte”. Pensar esto me ayudó un montón. Fue como dar una respuesta a las preguntas que me planteé en 129, si los tomos se construyen por contenido o por cuestiones pragmáticas: en este caso (y me viene genial) por cuestiones pragmáticas: publicar (si sale) las primeras diez sin darle un cierre a esta escritura. Ademas, cuando pensé esto y vi cómo termina la libreta 10, me pareció un cierre hermoso: está nuestro amor con Pablo y mi debate interno con Morábito sobre si la escritura "traiciona" al mundo o se abre a él. Me pareció un buen final (provisorio, del primer tomo solamente).

Después, al releerme para pulir el bacap, me gustó ver la unidad, el desarrollo, cómo lo que a mí me parecía inconexo mientras iba ocurriendo tiene una cadencia, una melodía interna, algo así. Me enganché leyéndome y sentí que lo que me engancha no es reencontrarme a mí, es la escritura por sí misma, por lo tanto también puede enganchar a alguien que no me conoce, a quien no le intereso como persona, que solamente quiere pasar un buen rato leyendo algo que le gusta.

Me dio ganas de tener el libro en papel y regalarlo a mi familia y amigos (casi que empecé a hacer una lista mental de a quiénes se lo regalaría). Me emocioné hasta las lagrimas con las páginas dedicadas a Silvia y me dio ganas de que ese homenaje se publique. Me dio ganas de tener el libro en papel, para mí misma, y subrayarme (imagino la cara de Pablo al leer esto), algo por demás ambiguo, ¿un escritor se subraya a sí mismo? (Morábito también habla de esto). Subrayar un libro es destacar una joya encontrada al azar que no quiero dejar pasar de largo... pues si, eso me pasó al releerme, encontré frases que me gustaron como quien encuentra algo a rescatar en textos ajenos.

Y me dio muchas ganas de publicar el libro porque siento que también es de Pablo, que me alentó a publicarlo desde el primer día, mi Primer Lector (no en orden cronológico sino por importancia), mi Lector Encarnado, mi fuente de la juventud, mi amor infinito, mi semejante, mi hermano, este libro es tan suyo como mío.

Y finalmente decidí que el título es Apuntes del natural. Y ahora sí, me tengo que ir a gimnasia.

7.09.2025

Pablo sumó a la biblioteca conjunta El libro de la almohada, una de las obras más antiguas de la literatura japonesa. Así descubrí que lo que hago en las libretas y que me parecía tan raro dentro de mi tradición literaria, en Japón es un género antiquisimo que todavía se practica. Descubrí que hago zuihitsu sin saberlo; al menos, según lo que explica Amalia Sato en el prólogo:

“Sei Shônagon fue la pionera de un género propio de la literatura japonesa que aún está vigente en la actualidad: zuihitsu, el ensayo fugaz y digresivo, literalmente “al correr del pincel”, sobre emociones, observaciones, apuntes autobiográficos o poemas, carente de una orientación predeterminada; una dispersión del sujeto en fragmentos.”

Comentarios